近日,英国威廉希尔公司官网关卜源教授课题组联合方千荣教授团队,在共价有机框架(COF)螺旋纳米结构的合成策略方面取得了重要进展。传统上,COF螺旋纳米结构的构筑主要依赖于手性单体的聚合,或借助手性催化剂、手性模板等手段实现原位手性诱导。在非手性环境中,利用非手性构建单元实现COF螺旋纳米结构的通用合成方法尚未建立。围绕这一关键科学问题,研究团队创新性地提出了一种简便的胶束辅助自组装策略,采用非手性单体与表面活性剂协同作用,成功合成了COF螺旋中空纳米带。该策略为在胶束体系中利用非手性构建块实现COF螺旋纳米结构的设计与构建提供了新的思路与启示。研究成果以“A facile micelle-assisted self-assembly method to covalent organic frameworkhelical nanoarchitectures”为题,于4月2号发表在Journal of the American Chemical Society上。

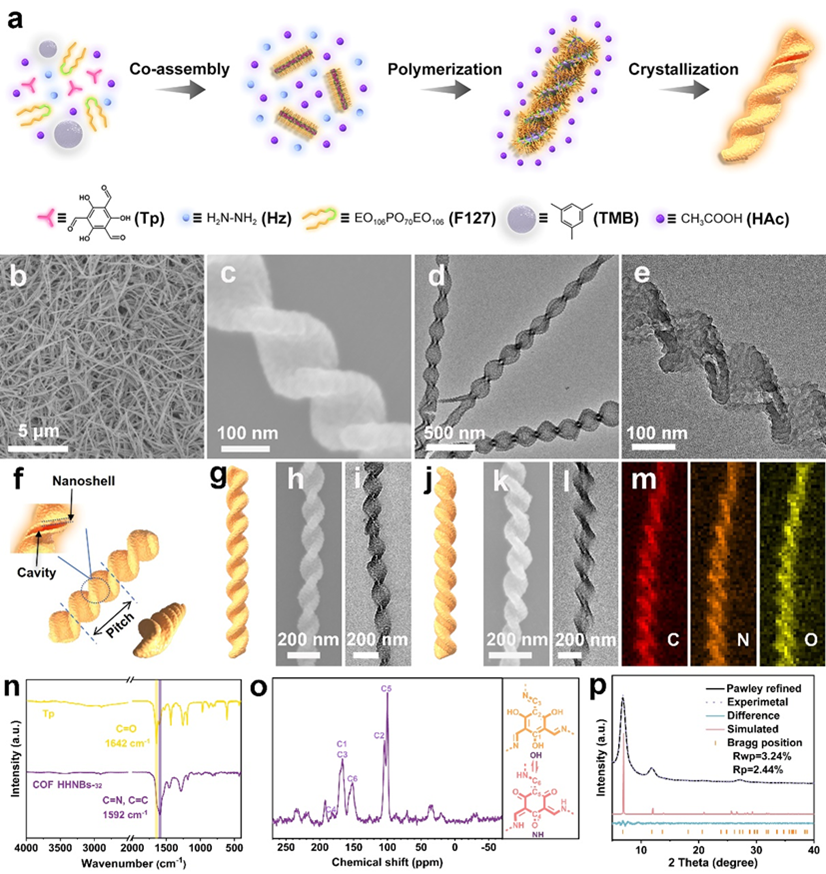

该胶束辅助自组装策略具体包括:以Pluronic F127为模板,1,3,5-三甲基苯(TMB)为胶束膨胀剂,1,3,5-三甲酰基间苯三酚(Tp)与水合肼(Hz)为COF构建单元,在室温下合成非晶态共价有机聚合物螺旋纳米带(COP HNRs)。随后,在120℃ 下经溶剂热处理实现结晶转化,获得具有螺旋空心结构的结晶态COF纳米带(COF HHNRs)(图1a)。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)图像显示,COF HHNRs具有中空结构,其表面伴有不规则颗粒形貌。能谱分析(EDX mapping)表明C、N、O元素分布均匀,进一步印证了材料结构的均一性。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)及固态13C核磁共振(NMR)对COF HHNRs的化学结构进行表征,确认了COF骨架的成功构建。粉末X射线衍射(XRD)分析结果进一步证实了该材料的良好结晶性(图1)。

图1.胶束辅助自组装方法的示意图和主样品的表征图。

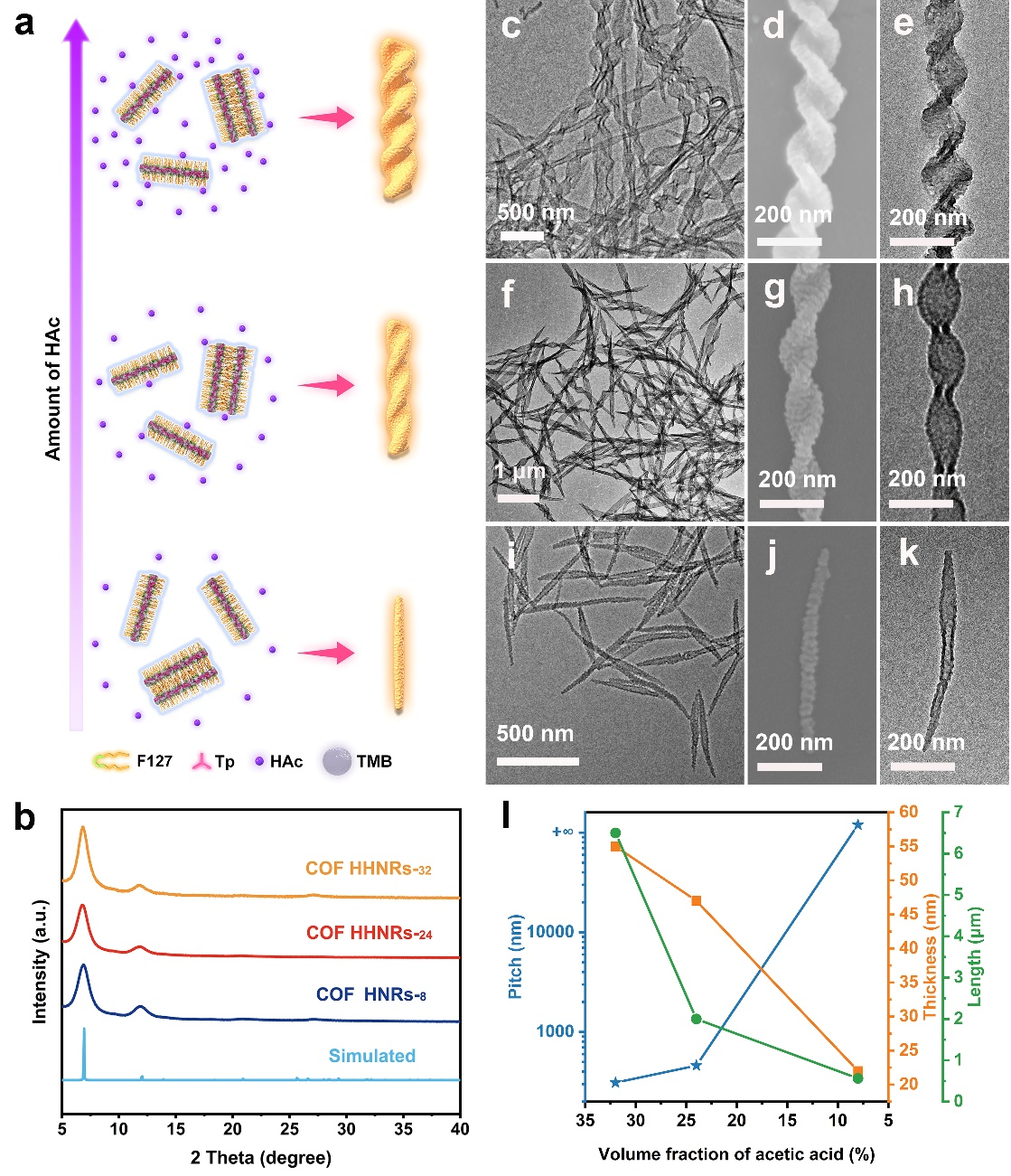

通过调节乙酸体积分数可实现螺旋螺距的精确调控。在32%、24%和8%乙酸条件下合成了不同螺距的螺旋纳米带COFHHNRs-32、HHNRs-24和HNRs-8。数据分析表明,随着乙酸浓度的降低,螺旋纳米带的螺距不断变大,而纳米带的长度和厚度逐渐变小(图2)。

图2.通过调节乙酸体积分数精确调控COF螺旋纳米结构的螺距。

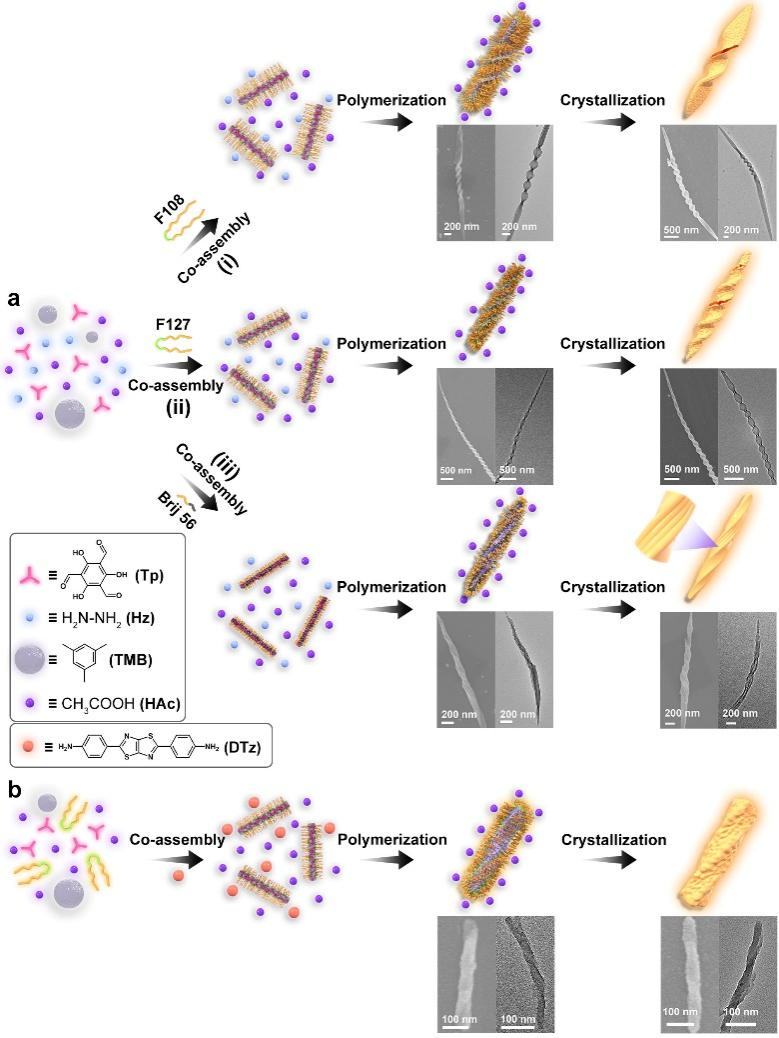

通过调控表面活性剂的种类,可以有效控制COF螺旋结构分布和纳米带堆叠行为。与使用F127合成的COF HHNRs-32相比,采用F108制备的COF HNRs-F108在形貌上表现出明显差异:其中心区域的螺旋明显,两端则呈现出非螺旋特征。这种形貌差异可能源于F108相较F127拥有更长的亲水链,导致其形成的表面活性剂-聚合物复合体系刚性增强、抗弯能力提升。随着反应过程推进、单体逐渐耗尽,螺旋结构的形成驱动力对于F108体系已不足以克服其刚性限制,从而导致末端螺旋结构的丧失;而在F127体系中,该驱动力仍足以维持结构连续性,使HHNRs-32保持整体一致的螺旋形貌。此外,当使用亲/疏水链更短的Brij 56作为表面活性剂时,所获得的COF螺旋纳米结构呈现出独特的逐层堆叠形貌,可能是由于短链长度降低了空间位阻,促进了纳米带之间的紧密堆叠。为了验证该策略的普适性,我们进一步采用长链胺封端芳香单体4,4'-(噻唑并[5,4-d]噻唑-2,5-二基)二苯胺(DTz)与Tp进行反应,同样成功制备出了具有螺旋结构的COF纳米带(图3),进一步表明该方法在构筑多样化COF螺旋纳米结构中的广泛适用性。

图3.通过调节表面活性剂的种类精确调控(a)COF螺旋结构的分布与堆叠方式以及(b)该方法的通用性。

该工作创新性在于提出了一种简便的胶束辅助自组装策略,在组装单元和环境均为非手性的条件下成功制备了COF螺旋纳米结构。这一策略突破了传统手性因素的限制,有望在非手性合成体系中,系统设计和可控构建其它多孔功能材料的螺旋纳米结构。这些结构具有独特的物理化学性质,有望在未来多种应用场景中展现出卓越性能。

williamhill中国官网博士李闪闪为第一作者。通讯作者为williamhill中国官网关卜源教授和方千荣教授。合作团队在williamhill中国官网的研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的支持。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13237