近日,williamhill中国官网管景奇教授课题组利用超快打印方法合成了三原子钴催化剂(Co3-NG)。利用该技术构建的Co3-NG催化剂表现出优异的双功能ORR/OER活性,将其作为空气阴极组装的ZAB表现出优异的催化性能和稳定性,发现了三角锥形的活性位点有效调节了Co原子的d带中心位置和电子构型,揭示了Co3ON6活性位点的电子结构和几何构型对催化性能的协同调控机制。研究成果以“A Triatomic Cobalt Catalyst for Oxygen Electrocatalysis”为题,于3月25号发表在Angew. Chem.Int. Ed.期刊上。

可充电锌空气电池因其卓越的储能潜力正引发广泛关注。这种电池体系展现出令人瞩目的特性,具有理论能量密度高,原料成本低,环境友好和安全性好等优势。其工作原理基于放电时的氧还原(ORR)与充电时的氧析出(OER)这一对可逆电化学反应,但这两个过程的缓慢动力学特性犹如“卡脖子”环节,导致实际能量转换效率难以突破60%的瓶颈。当前技术困境集中体现在催化剂层面。虽然铂族金属催化剂(如Pt/C、IrO2和RuO2)能够提供必要的催化活性,但其应用面临三重制约:单件电池的贵金属用量导致成本激增,多数催化剂仅专精单一反应,且在强碱环境中易发生活性衰减。这种“高成本-低效能”的矛盾严重阻碍了产业化进程。在这一背景下,三原子催化剂(TACs)崭露头角,它巧妙融合了单原子催化剂的原子利用率和双原子催化剂的协同效应,同时进一步提升了活性位点密度,并为反应中间体的吸附提供了更多可能性。然而,如何在原子尺度精准构筑这种“三足鼎立”的活性中心,仍是材料化学领域亟待攻克的科学难题。

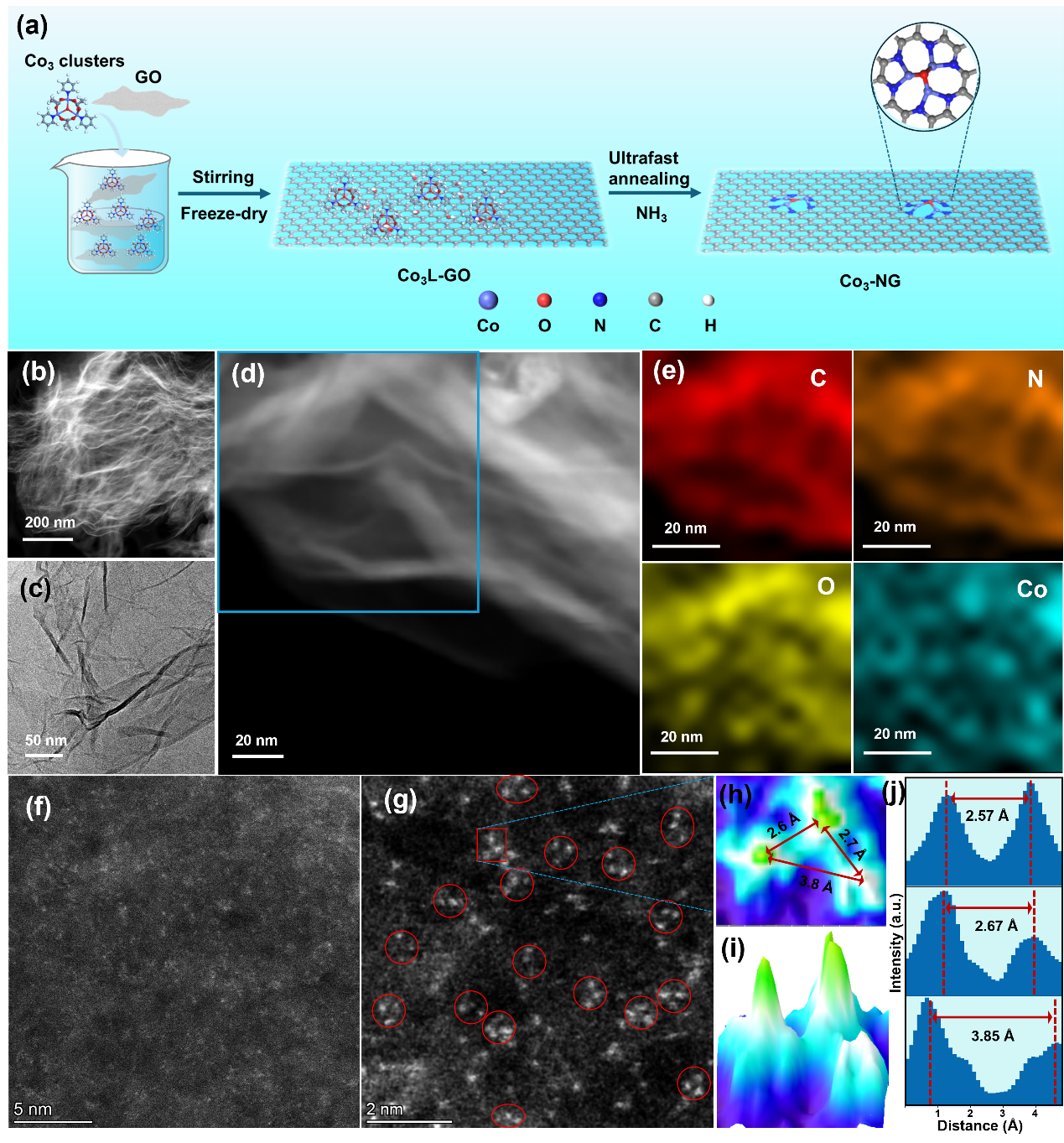

图1Co3-NG催化剂的合成和形貌表征

通过静电作用将预先合成的三原子钴簇前驱体吸附在石墨烯上,利用焦耳热高温冲击波技术将前驱体快速锚定到载体上得到三原子钴催化剂(Co3-NG)。透射电镜结果显示钴均匀地分散在石墨烯纳米片上,球差电镜结果证实了钴三原子位点的存在。

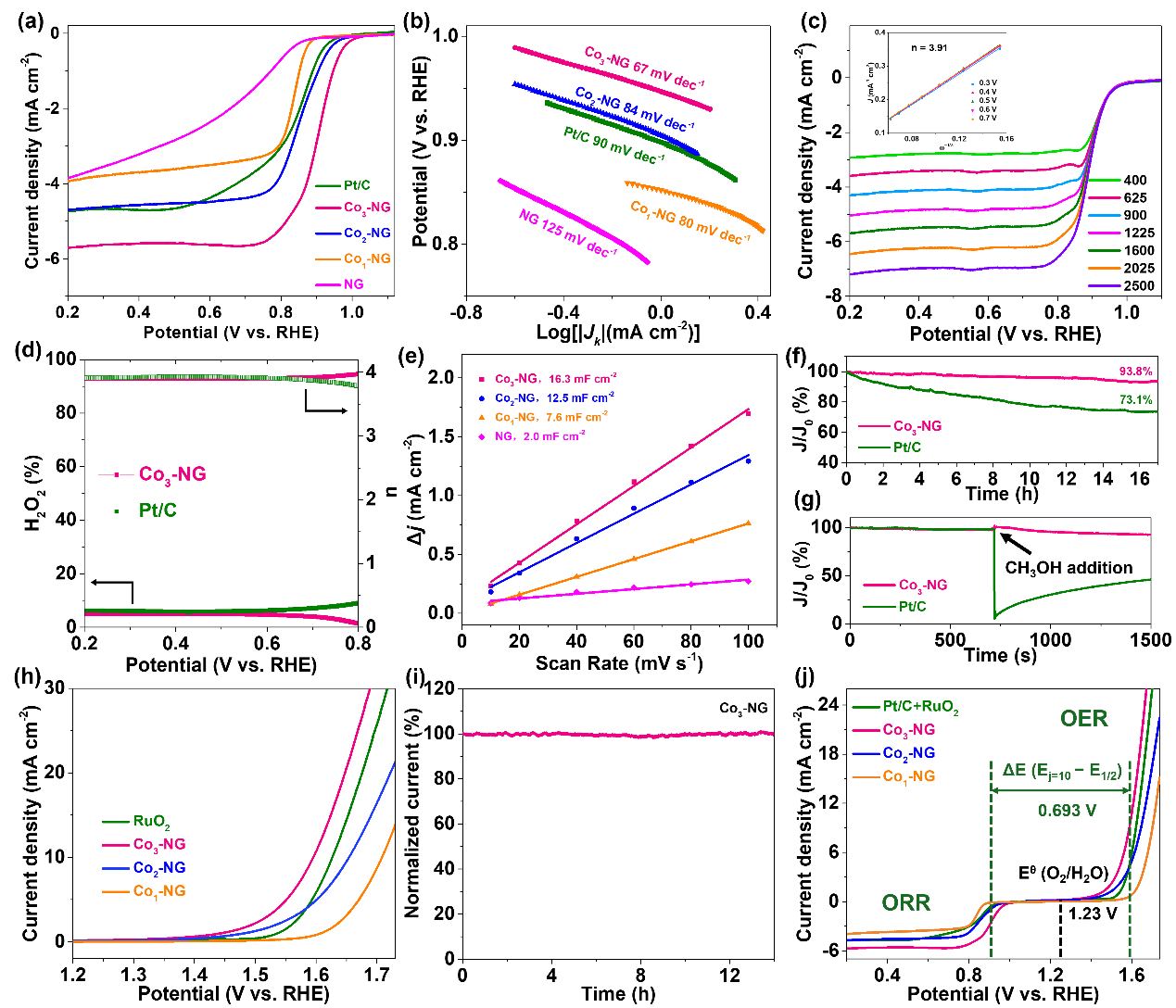

图2Co3-NG催化剂的电化学性能图

Co3-NG催化剂表现出优异的双功能ORR/OER活性和稳定性,优于商业Pt/C和RuO2,Co3-NG催化ORR的E1/2为0.903 V,OER在10 mA cm−2的电流密度下的过电位为366 mV。此外Co3-NG组装的ZAB具有优异的性能。其最大功率密度和比容量可达到189.0 mW cm−2和770.3 mAh gZn−1。此外,Co3-NG组装的ZAB在充放电循环500 h后输出电压几乎保持不变,而Pt/C+RuO2组装的ZAB在120 h后出现明显的退化。

综上所述,该项工作利用超快打印技术成功制备了具有优异双功能催化活性的三原子钴催化剂(Co3-NG)。发现了三角锥体的活性位点有效调节了Co原子的d带中心和电子构型,揭示了Co3ON6活性位点的电子结构和几何构型对催化性能的协同调控机制。该项工作为高效双功能氧电催化剂的设计提供了新方法,也为氧电极的催化机理研究提供了新思路。

williamhill中国官网博士生唐甜蜜为第一作者,通讯作者为williamhill中国官网管景奇教授。研究工作得到了国家自然科学基金和吉林省自然科学基金的支持。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202503019