乙烯作为石油化工领域的关键基础原料,其工业生产主要通过石脑油或乙烷的蒸汽裂解或热分解工艺实现,但该过程通常会伴随乙烷副产物的生成。由于乙烯与乙烷分子具有极其相近的动力学直径(4.16Åvs4.44Å)和高度相似的物理化学性质,二者的高效分离始终是工业界的重大技术挑战。目前主流的低温精馏技术虽已实现工业化应用,但存在操作温度低(-160°C)、压力大(7–28 bar)、能耗高、设备投资大等问题。在此背景下,基于吸附分离技术的低能耗替代方案受到广泛关注,其技术核心在于高性能吸附剂材料的设计与制备。

在众多吸附剂材料中,沸石分子筛凭借优异的热/水热稳定性、可调控的孔道结构及规模化制备成本优势,展现出巨大的应用潜力。然而,传统吸附剂材料普遍面临吸附容量与选择性难以兼得的困境。研究表明,利用乙烯分子中的C=C双键与金属离子(如Ag(I)、Cu(I))的π络合作用,可有效提升吸附选择性。相较于Ag(I)基材料高制备成本的缺陷,Cu(I)基吸附剂更具实用场景。然而,其现有的制备方法也存在问题,主要表现为传统固相离子交换法需在无氧环境进行真空热处理,而化学还原法则依赖CO、H2等危险还原剂,存在工艺复杂、环境风险高等问题。

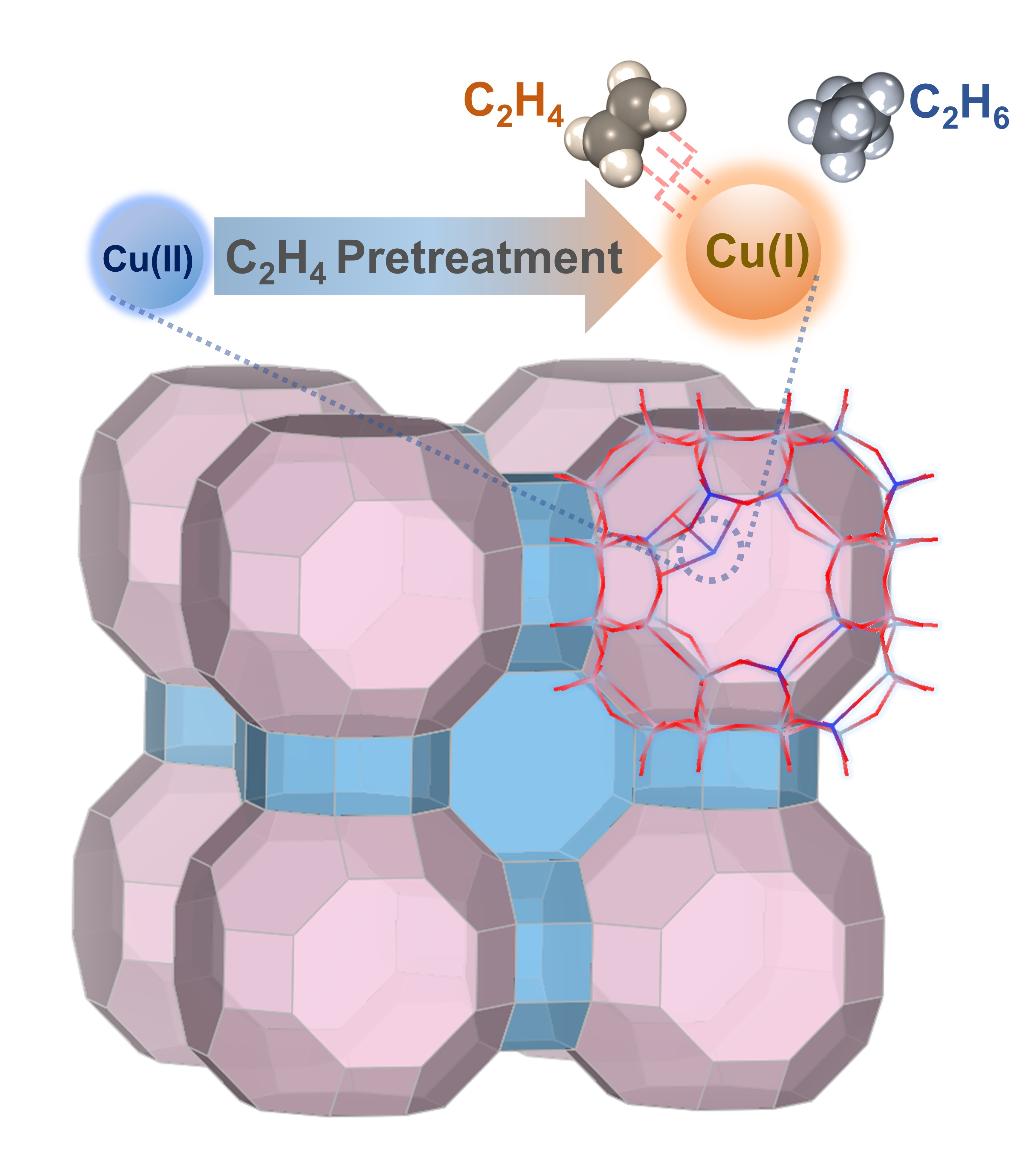

针对上述技术瓶颈,于吉红教授团队创新性地提出乙烯预处理策略。通过乙烯预处理一锅法合成的Cu@SAPO-RHO分子筛,实现了乙烯吸附容量与选择性的协同提升。X射线粉末衍射结构精修(Rietveld refinement)精确定位Cu2+位于分子筛单八元环(s8r)侧边;结合X射线近边吸收精细结构谱(XANES)、X射线光电子能谱(XPS)和密度泛函理论(DFT)计算证实,预处理过程中Cu(II)被部分还原为Cu(I),其与乙烯分子之间增强的相互作用是性能提升的关键机制。值得注意的是,预处理生成的碳物种显著增强了材料的抗湿性,这对实际工业应用具有重要价值。

该材料展现出优异的乙烯吸附容量(3.08 mmol/g)、乙烯/乙烷分离选择性(22.6)、动态分离因子(9.4)和优异循环稳定性,为新一代吸附剂开发和高效吸附分离过程设计提供了创新思路。相关成果以"Ethylene Pretreatment Enhances Ethylene Adsorption and Separation over Cu@SAPO-RHO Zeolite"为题发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202501053. DOI: 10.1002/anie.202501053)。williamhill中国官网白若冰博士研究生、中国科学院大连化学物理研究所闫娜娜助理研究员与天津工业大学何广源博士研究生为共同第一作者,于吉红教授与闫文付教授为通讯作者。

图1.乙烯预处理提高Cu@SAPO-RHO分子筛的乙烯吸附分离性能示意图

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202501053.